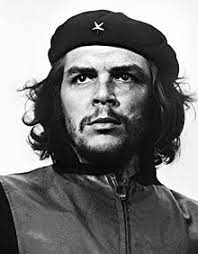

EN MEMORIA DE ERNESTO "CHE" GUEVARA

La figura del Ernesto “Che” Guevara (1928-1967) despierta pasiones (a favor o en contra) pero, sin duda, es un símbolo universal de la lucha contra la injusticia social y del idealismo revolucionario. El recuerdo de su participación en la revolución cubana desde que ingresase en 1955 en el Movimiento “26 de Julio” liderado por Fidel Castro, sus combates en Sierra Maestra, su época como ministro de Industria en la Cuba castrista, su aspiración a expandir la lucha contra el imperialismo y las dictadures militares que atenazaban a América Latina, su papel como impulsor de las guerrillas de izquierdas en Guatemala, Nicaragua, Perú, Colombia, Venezuela y, sobre todo en su Argentina natal y en Bolivia, han concedido al Che la aureola de héroe.

A una vida intensa, le sucedió una muerte heroica: su lucha en Bolivia contra la dictadura de René Barrientos, el combate de la Quebrada del Yuro y su posterior asesinato un 9 de octubre de 1967, con la colaboración de la CIA, en la escuela de la aldea de La Higuera forman parte, ya para siempre, de la épica revolucionaria. Todavía recuerdo cuando años atrás, un joven boliviano, un indio aymara, me hablaba con auténtica veneración de los últimos instantes de la vida del Che, transmitidos de boca en boca por los habitantes de su aldea, de cómo recordaban a aquel joven idealista argentino-cubano que encontró la muerte en tierras bolivianas luchando contra la dictadura de Barrientos a la cual, sucedieron infinidad de regímenes militares. Uno de ellos, el del general Hugo Bánzer, expoliador de las comunidades indígenas, años más tarde maquillado como ”demócrata”, se presentó a las elecciones presidenciales y, tal y como señalaba el joven aymara, comprando cada voto... por una barra de pan.

Ahora, cuando se cumplen 55 años de su asesinato, me gustaría aludir a cómo también el Che es reivindicado, no sólo desde el ámbito político, sino también desde diversos sectores cristianos progresistas, como es el caso de Frei Betto, dominico brasileño y una de las principales voces de la teología de la liberación en América Latina, con una importante actividad política a sus espaldas (torturado y encarcelado por la dictadura militar brasileña por su colaboración con la organización guerrillera Acción Libertadora Nacional). Frei Betto plasma su compromiso social como cristiano en hechos : impulsor del Proyecto Hambre Cero, asesor de movimientos sociales como las Comunidades Eclesiales de Base y el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra por todo lo cual fue asesor especial de Lula cuando éste fue Presidente de Brasil durante los años 2003-2010.

Frei Betto dedicó un emotivo artículo a la figura del Che Guevara en el cual nos recordaba que sus enemigos no consiguieron matarlo puesto que ”hoy está más vivo que en sus cuatro décadas de existencia real” (cuando fue asesinado, tenía 39 años). De hecho, excepción hecha de Mao o Fidel, son raros los casos de revolucionarios que envejecen, ya que ”muchos derramaron temprano su sangre para contribuir al proyecto de un mundo en libertad, justicia y paz” como el mismo Jesús de Nazaret, que lo hizo a los 33 años, o los casos de los revolucionarios americanos Sandino y Farabundo Martí (38), Zapata (39) o José Martí (42).

Por ello, frente a quienes quisieron condenar al Che al olvido, entre ellos, el actual Ayuntamiento de Zaragoza, éste resurge pues, como señalaba Frei Betto, el Che es un símbolo para quienes ”quieren enfatizar que la utopía permanece viva”. Consecuentemente, el dominico brasileño analiza el legado actual del Che, el cual ”nos exige mantener el corazón y los ojos vueltos hacia la preocupante situación de nuestro planeta, donde impera la hegemonía del neoliberalismo” al cual hay que combatir, al igual que a las nefastas consecuencias que genera: individualismo frente al espíritu comunitario, competitividad frente a solidaridad, o ambición desmedida en lugar de un compromiso firme contra la erradicación de la miseria. Frei Betto es contundente al afirmar que ante los que tanto hablan del fracaso cierto del llamado ”socialismo real” en el Este de Europa, nunca aluden al ”fracaso inevitable del capitalismo para los dos tercios de la humanidad”, para los millones de personas que malviven por debajo del umbral de la pobreza. Ante un mundo tan complejo, injusto y contradictorio, Frei Betto plantea, como forma de recordar al Che, que ”el mejor regalo sería ver a las nuevas generaciones creyendo y luchando por otro mundo posible, donde la solidaridad sea hábito, no virtud ; la práctica de la justicia, una exigencia ética ; el socialismo el nombre político del amor”.

Esto es lo que, desde el retrato que le hizo Alberto Korda y que inmortalizó para siempre su rostro rebelde, parece pedirnos a todos la apasionada e intensa mirada de aquel joven revolucionario llamado Ernesto ”Che” Guevara.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en : El Periódico de Aragón, 10 octubre 2022)