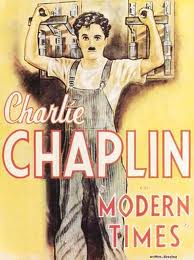

EL GRAN DICTADOR CUMPLE 80 AÑOS

El 15 de octubre de 1940, hace ahora 80 años, se estrenaba en Nueva York la película El Gran Dictador de Charles Chaplin (1889-1977), la cual, sin duda, puede ser considerada, en expresión de Alberto Sánchez Millán, como “una obra decisiva en la historia del cine”, en la cual el cineasta, mediante esta genial comedia, ridiculizaba la figura de Adolf Hitler a la vez que denunciaba públicamente al fascismo y a las políticas antisemitas del nazismo.

La gestación de la película no estuvo exenta de dificultades desde que en 1938 empezase Chaplin a preparar el guion de la misma. Y es que este proyecto levantó sospechas desde el primer momento, a la vez que movilizó a los agentes y políticos alemanes, así como a las organizaciones fascistas en su contra, todos ellos empeñados en boicotear el rodaje e impedir que la película pudiera realizarse. Durante 1939 empezó el rodaje a pesar de las presiones, amenazas y anónimos que recibió Chaplin hasta el punto de que en agosto de dicho año el genial creador del personaje de Charlot fue denunciado por la Comisión de Actividades Antiamericanas, ante lo cual Chaplin no se amedrentó decidido como estaba a continuar con su proyecto, y afirmó que “proyectaré la película al público, aunque tenga que comprar o construir un teatro y aunque el único espectador de la sala sea yo”.

Finalmente, la película se estrenó el 15 de octubre de 1940, con el fragor de la II Guerra Mundial en Europa como telón de fondo, en un clima de inquietud, razón por la cual Chaplin fue admirado por unos y rechazado por otros ante una película tan firmemente militante y de inequívoco signo antifascista. Esto hizo que El Gran Dictador fuera prohibida en muchos estados de la Unión y, obviamente, en todos los países gobernados por el fascismo, incluida España, en donde incluso se llegó a prohibir hablar de Chaplin, acusándolo de “judío filocomunista”. En cambio, la película se estrenó en Inglaterra (1941), en EE.UU. tuvo lugar su segundo estreno en 1943, cuando el país ya había entrado en la II Guerra Mundial frente a las potencias del Eje, mientras que en Francia lo hizo en 1944 y en Italia en 1947 y en España no se proyectó legalmente hasta 1976, una vez muerto el general Franco y 36 años después de su estreno inicial.

El proceso de gestación y realización de la película coincide con momentos convulsos y dramáticos de la historia reciente de Europa, cual fueron el auge del nazismo con la anexión de Austria y la Conferencia de Munich, ambos en 1938, así como la victoria franquista en la Guerra de España y el estallido de la II Guerra Mundial, hechos estos ocurridos en abril y septiembre de 1939. Todos estos acontecimientos dividieron a la opinión pública norteamericana, en algunos de cuyos sectores no se ocultaban simpatías filofascistas, también en Hollywood, donde actores como John Wayne evidenciaron su apoyo a la sublevación franquista en España y sus posiciones visceralmente anticomunistas.

En este contexto, el estreno de El Gran Dictador adquiere una mayor relevancia pues supuso un firme compromiso de Chaplin por hacer frente a la marea fascista que se extendía de forma imparable. Por ello, esta obra maestra de la historia del cine supuso una contundente acusación contra el totalitarismo mediante un inteligente empleo de la sátira y del humor como instrumentos. Así lo vemos en el personaje que evoca a Hitler (Anstolfo Hynkel, dictador de Tomania) y el que representa a Mussolini (Bencino Napoloni, dictador de Bacteria), mientras que Chaplin está presente por medio de la figura del humilde barbero judío, mediante el cual se trasluce ya la persecución y sufrimiento del pueblo judío, al cual también pertenecía Chaplin, por parte del delirio criminal nazi, aunque en el momento del estreno de la película, la humanidad todavía no tuviera conocimiento de lo que poco más tarde supuso la barbarie de la “Solución Final” y del Holocausto.

La película tiene secuencias magistrales, algunas de las cuales quedarán para siempre grabadas en la memoria de la historia del cine como es el caso de Hynkel jugando con la bola del mundo y, sobre todo, el discurso final pronunciado por el barbero judío (Chaplin) suplantando al dictador Hynkel, En esos tres minutos, rodados en plano fijo, Chaplin parece hablarnos a cada uno de los espectadores interpelando a nuestra conciencia, con un texto que no ha perdido un ápice de su vigencia en los tiempos actuales, contundente y necesario como lo fue en 1940. En dicho discurso, convertido en el legado ideológico y político de Chaplin, como señalaba Alberto Sánchez Millán, su autor toma partido en la “lucha abierta en defensa de la humanidad contra la barbarie y contra la opresión”, además de ser un hermoso canto a la solidaridad, la hermandad y la unidad universal por encima de credos y fronteras. De igual modo, en su discurso denuncia Chaplin “la codicia que ha envenenado el alma de los hombres y ha construido barricadas de odio en el mundo”, lo cual nos evoca los efectos actuales del neoliberalismo y de los muros de se han ido levantando en estos últimos años por parte de las sociedades opulentas, insolidarias con la miseria de las personas que huyen de la pobreza y la guerra en sus países de origen. Y, pese a todo, Chaplin transmite un mensaje de optimismo y esperanza en aquellos tiempos tenebrosos: “el odio de los hombres pasará y las dictaduras morirán, y el poder que arrebataron al pueblo volverá al pueblo”. Y, para finalizar, cito una parte de su célebre discurso que emociona especialmente por su actualidad, porque parece escrita en este año 2020 y no 80 años atrás cuando se estrenó la película, en la cual, tras afirmar que confía en la democracia para hacer que la vida, nuestras vidas, sean libres y bellas, nos interpela directamente al decirnos que, “En nombre de la democracia, usemos ese poder. Unámonos. Luchemos por un nuevo mundo, un mundo decente que dará a los hombres una oportunidad de trabajar; que dará a la juventud un futuro y a la ancianidad una seguridad”. Unos anhelos, una lucha, sin duda tan digna como vigente y necesaria.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 15 octubre 2020)