BASILIO BLASCO Y EL "PROCESO DE LOS 42"

No hay lugar en Francia en donde los republicanos españoles no hayan dejado memoria de su lucha contra el fascismo durante los años de la II Guerra Mundial, una memoria, muchas veces sellada con la sangre de nuestros compatriotas.

En la ciudad de Nantes, en la Francia ocupada por la Alemania nazi, los primeros núcleos de la Resistencia contaron con la participación activa de republicanos españoles, antiguos combatientes del Ejército Popular (EP) republicano exiliados en territorio galo tras la victoria de las armas franquistas, apoyadas por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, en la Guerra de España de 1936-1939. Estos republicanos pasaron a formar parte de la Organisation Spéciale (OS), dentro de los Francs-Tireurs et Partisans (FTP), movimiento de resistencia armado creado en Francia a finales de 1941 para combatir, mediante sabotajes y ataques, no sólo a la ocupación nazi, sino, también, a los colaboracionistas del fascista Parti Populaire Français (PPF). Pero bien pronto la Gestapo les sigue la pista y, a finales de junio de 1942, empieza a desmantelar al brazo armado de la Resistencia y detiene a 150 franceses y a 43 españoles. Las autoridades nazis, una vez torturados los detenidos, pretendieron llevar a cabo un juicio ejemplarizante para acabar con la Resistencia en la zona del Departamento de Loira – Inferior y, también para atemorizar a la población civil: fue el conocido como El proceso de los 42, el cual juzgó a 45 resistentes y no a 42 como fue popularmente conocido.

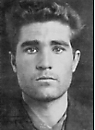

El 13 de enero de 1943 comparecieron ante un Consejo de Guerra alemán 43 hombres y 2 mujeres acusados de diversos atentados contra los nazis y sus colaboracionistas y de pertenecer a una “organización terrorista”. El juicio fue una auténtica farsa, con sus sesiones en alemán, idioma que ninguno de los acusados entendía (ni siquiera llegaron a saber de qué se les acusaba), un proceso lleno de irregularidades y que, no obstante, se saldó con 37 penas de muerte, sentencias que fueron dictadas el 28 de enero. Entre los condenados figuraban cinco republicanos españoles, militantes del PCE, y que formaban parte de un grupo de la OS, dirigidos por Alfredo Gómez Ollerías, que había sido capitán del EP, y del cual formaban parte Benedicto Blanco Dobarro, Miguel Sánchez Tolosa, Ernesto Prieto Hidalgo y el aragonés Basilio Blasco Martín, un joven natural del pequeño pueblo turolense de Rudilla. Fueron fusilados el 13 de febrero de 1943 en el campo de tiro de Bêle, cerca de Nantes y posteriormente enterrados en el cementerio de Chapelle-Basse-Mer.

Pero su memoria, nunca se olvidó: el 17 de febrero de 1946, un año después de concluida la guerra, se colocó una placa con sus nombres en dicho cementerio por el Comité Departamental por la Solidaridad Española. Además, el recuerdo de estos trágicos hechos ha sido mantenido vivo por la asociación Collectif du Procès des 42, entidad creada para perpetuar la memoria de quienes lucharon en la Resistencia en Nantes y perdieron la vida a manos del nazismo. De este modo, desde el año 2004 se empezaron a realizar homenajes a los 5 republicanos españoles, declarados héroes nacionales en Francia y en 2006 se inauguró una escultura, con las fotografías de nuestros cinco compatriotas sobre la fosa en la que reposan, escultura pagada por suscripción popular y en cuyo acto se contó con la presencia de 400 personas. Desde entonces, se les rinde un homenaje todos los años.

Durante muchos años, se desconocía el lugar de procedencia de Basilio Blasco Martín, asesinado a sus 22 años de edad, hasta que se supo que era natural de la citada población turolense de Rudilla. Basilio, que con tan sólo 18 años se alistó al Cuerpo de Carabineros de la República, tras la derrota al final de la guerra, sufrió el exilio al igual que miles de compatriotas nuestros, pasó por los campos de Argèles y Barcarès, se enroló en las Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE) y, tras la rendición de Francia ante la Alemania nazi (junio 1940), se integró en la OS, colaborando con la Resistencia hasta su detención por la Gestapo el 17 de septiembre de 1942.

Su hermano, Julian Blasco, que fue el último habitante permanente de Rudilla, y con el cual mantuve largas conversaciones, siempre me hablaba de que la última vez que vio a Basilio fue en la Barcelona de 1938, cuando la guerra ya se intuía perdida para la España leal, y que, desde entonces, siempre tuvo la angustia de no saber qué había sido de su hermano. Así fue hasta que a través de un artículo publicado en el año 2006 en Heraldo de Aragón y firmado por Mariano García titulado “Un homenaje en Nantes a los fusilados españoles: el misterio de Basilio Blasco”, se hizo eco del homenaje a los 5 españoles asesinados y de la trayectoria vital de Basilio y de su origen aragonés, de que había nacido en Rudilla y no en Roudellac, Pondellac, Bondellar, Ruella o Novellac, como aparecía erróneamente transcrito en otros testimonios y documentos. Julián siempre lo buscó y nunca tuvo noticias de él. La posguerra fue dura para la familia: su padre Carlos fue encarcelado por sus ideas izquierdistas y su madre Gregoria y sus hermanas abandonaron Rudilla. Por su parte, Julián, decidió salir de la España franquista: trabajó primero en Brasil y luego, en Australia. Al poco de acabar la II Guerra Mundial, el azar del destino hizo que sus hermanas recibieran una carta, escrita en italiano, en la cual, como relató Mariano García, se “mencionaba mucho a Basilio”, pero ellas, al desconocer el idioma, “se la acabaron danto al cura para que la tradujera. Ni les dijo cuál era su contenido, ni se la devolvió”. Se perdió así la posibilidad de saber lo que le había ocurrido a Basilio tras el Proceso de los 42 de Nantes. Julián supo de esta carta mucho después y así pasaron siete décadas hasta que la historia de Basilio pudo ser conocida por sus familiares.

Conocí y aprecié durante años a Julián, sentí siempre el dolor que le supuso el no saber nada del destino de su hermano, más tarde, la pena de conocer que fue asesinado por los nazis y, a la vez, el orgullo de que, igual que su padre Carlos, su hermano Basilio había tenido el coraje de enfrentarse al fascismo. Ello le dio paz en sus últimos años y creo que con esa misma paz murió sintiendo que la memoria de Basilio no sólo había sido recuperada, sino que también, como cada año, sigue siendo honrada en una pequeño y lejano cementerio de Francia. De ello se cumplen ahora 80 años.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 febrero 2023)